春节祭祀风俗,过年习俗有哪些?过年传统祭祖如何更好进行?

春节祭祀风俗目录

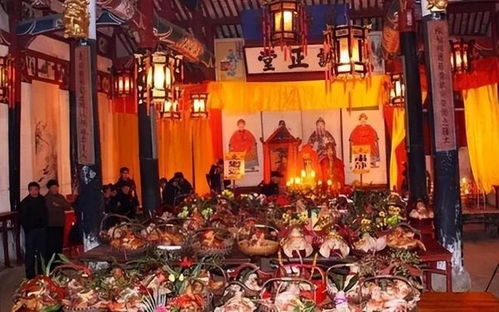

春节祭祀是中国传统的风俗之一,通常在农历正月初一或初二进行。这是一种祈求神灵保佑家宅平安、丰收的仪式。在这个节日里,人们会在家中或祠堂中供奉祖先和神灵,祈求神灵保佑家庭平安、生活幸福。

。

在春节祭祀中,人们会在家中或祠堂中设置祭台,摆放供品,如水果、糖果、肉类、酒等。祭台上还会点燃香火,祈求神灵保佑家庭平安、生活幸福。在祭祀过程中,人们会高声祷告,表达对祖先和神灵的敬意和感激之情。

。

春节祭祀是中国传统文化的一部分,它代表着人们对祖先和传统文化的尊重和传承。虽然现代社会已经发生了很大的变化,但春节祭祀仍然是许多中国家庭不可或缺的传统风俗。"。

春节民俗民风文化

拜 年

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。

古时"拜年"一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等内容。

遇有同辈亲友,也要施礼道贺。

拜年一般从家里开始。

初一早晨,晚辈起床后,要先向长辈拜年,祝福长辈健康长寿,万事如意。

长辈受拜以后,要将事先准备好的"压岁钱"分给晚辈。

在给家中长辈拜完年以后,人们外出相遇时也要笑容满面地恭贺新年,互道"恭喜发财"、"四季如意"、"新年快乐"等吉祥的话语,左右邻居或亲朋好友亦相互登门拜年或相邀饮酒娱乐。

宋人孟元老在《东京梦华录》卷六中描写北宋汴京时云:"十月一日年节,开封府放关扑三日,士庶自早相互庆贺。

"明中叶陆容在《菽园杂记》卷五中说"京师元旦日,上自朝官,下至庶人,往来交错道路者连日,谓之'拜年'。

然士庶人各拜其亲友多出实心。

朝官往来,则多泛爱不专……"。

清人顾铁卿在《清嘉录》中描写,"男女以次拜家长毕,主者率卑幼,出谒邻族戚友,或止遣子弟代贺,谓之'拜年'。

至有终岁不相接者,此时亦互相往拜于门……。

"

古时,倘或坊邻亲朋太多,难以登门遍访,就使遣仆人带名片去拜年,称为"飞帖",各家门前贴一红纸袋,上写"接福"两字,即为承放飞帖之用。

此俗始于宋朝上层社会。

清人《燕台月令》形容北京年节:"是月也,片子飞,空车走。

"成为时尚。

"大户人家特设"门簿",以记客人的往来和飞片,门簿的首页多虚拟"亲到者"四人:一曰寿百龄老太爷,住百岁坊巷;一曰富有余老爷,住元宝街;一曰贵无极大人,住大学士牌楼;一曰福照临老爷,住五福楼。

以图吉利讨口彩。

至今的春节赠送贺年片、贺年卡,便是这种古代互送飞帖的遗风。

上层士大夫有用名帖互相投贺的习俗。

宋人周辉在《清波杂志》中说:"宋元佑年间,新年贺节,往往使用佣仆持名刺代往"。

当时士大夫交游广,若四处登门拜年,既耗费时间,也耗费精力,因此有些关系不大密切的朋友就不亲自前往,而是派仆人拿一种用梅花笺纸裁成的二寸宽、三寸长,上面写有受贺人姓名、住址和恭贺话语的卡片前往代为拜年。

明代人们以投谒代替拜年。

明朝杰出画家、诗人文征明在《贺年》诗中描述:"不求见面惟通谒,名纸朝来满蔽庐;我亦随人投数纸,世憎嫌简不嫌虚"。

这里所言的"名刺"和"名谒"即是现今贺年卡的起源

过年习俗有哪些?过年传统祭祖如何更好进行?

过年祭祖是中国很多地方的传统,具体准备哪些各地都有不同的讲究。

比较普遍的是把家谱、祖先像、牌位等供于家中上厅,安放供桌,摆好香炉、供品。

供品有羊、五碗菜、五色点心、五碗饭、一对枣糕、一个大馍馍,俗称"天地供"。

由家长主祭,烧三炷香,叩拜后,祈求丰收,最后烧纸,俗称"送钱粮"。

现在民间大多没这么些讲究了,就是去坟前烧烧纸,虽然不那么麻烦了,但也削弱了祭祖仪式的庄严性。

最近发现一个祭祖的网络平台,叫《慈恩天下》,做得比较专业,香、花、酒,还提供很多种供品。

整体的仪式也很庄严,感觉很不错。

既能在严肃的气氛下祭祖,还很方便,真是不错。