性犯罪面相,犯罪面相学

性犯罪面相目录

性犯罪面相

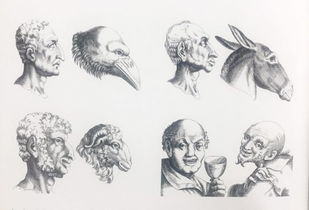

1.面部结构:研究表明,较宽的面部结构(facialwidthtoheightratio,FWHR)往往与攻击性和支配性行为有关。龙勃罗梭的“天生犯罪人论”也提到,头盖骨形状、面部不对称以及较大的下颌和颧骨等生理特征可能表明一个人有犯罪倾向。2.眉毛特征:眉毛过浓通常表示执着的性格;眉峰突出则意味着性格冲动;眉间距近的人可能比较敏感及小心眼;眉毛有断的人在暴力犯罪过程中容易受伤。3.眼睛和眼神:心理学家发现,某些面部特征如宽面部结构与反社会行为有关,而眼神也是判断一个人是否具有攻击性的重要指标之一。4.其他面部特征:包括嘴角弧度、眼内角间宽、鼻唇角角度等结构上的区别特征,这些特征在犯罪者和非犯罪者的面部照片中表现不同。尽管上述特征在某些情况下可能有助于识别潜在的犯罪者,但目前并没有确凿的证据证明这些面相特征可以准确预测一个人是否会犯罪。例如,谷歌研究员曾批驳利用AI“看面相”预测犯罪倾向的研究结果,认为这种方法存在很大的误差率。传统司法中的“貌审”也提到根据当事人的相貌、表情、动作等身体特征进行判断,但这种方法更多是基于主观经验而非科学依据。虽然一些研究和理论支持通过面相特征来判断性犯罪者的可能性,但其科学性和准确性仍需进一步验证和探讨。

犯罪面相学

犯罪面相学,即通过观察人的面部特征来预测其是否可能犯罪的理论,在历史上曾被广泛研究和应用。这一理论在19世纪末由意大利犯罪学家塞萨里·隆布罗索提出,他通过对6034名罪犯的研究,发现了一些共同的面部特征,并认为这些特征与天生犯罪人有关。面相学在中国和西方都有悠久的历史。在中国,面相学是五术之一,主要从人的面上或身上的特征、行为举止等来判断一个人的性格和健康,从而推测其命运。而在西方,尤其是在中世纪到近代,面相学甚至一度流行用于判断善恶。尽管面相学在某些方面有其科学基础,例如现代心理学和生理学认为,一个人的各项生理心理指标往往会以直接或间接的方式体现于人的面相中,但其整体上仍属于一种经验性的知识体系。一些研究表明,通过面部特征可以揭示某些潜在的心理特征和行为模式,如头线的位置和宽度可以反映一个人的性格特点和行为模式。面相学在实际应用中也面临诸多挑战和批评。例如,有研究指出,利用身体特征来预测犯罪是一种伪科学,可能导致科学上的种族主义。尽管有研究声称利用图像处理技术预测犯罪行为的深度神经网络模型能够达到80%的准确率,但这种研究方法的样本数量、数据公开程度以及对“天生犯罪人”理论的批评等问题仍然存在。虽然面相学在某些特定领域内可能具有一定的参考价值,但它并不能作为科学严谨的犯罪预测工具。它更多地是一种基于经验和传统知识的理论,并且在现代社会中应谨慎对待其应用。

犯罪人论面相

关于犯罪人论面相的问题,现有的证据表明,面相与犯罪之间确实存在一定的关联性,但这种关联是否具有科学依据仍存在争议。从历史和现代的研究来看,面相学在某些方面被用来预测或判断一个人的犯罪倾向。例如,意大利犯罪学家龙布罗梭在其研究中发现,大部分重刑犯的耳朵较大、手臂较长且脸部不对称。他提出了“天生犯罪人”理论,认为一些特定的面部特征可能预示着个体有较高的犯罪倾向。具体到某些面部特征,如眉毛、嘴型等,在面相学中也有相应的解释。眉毛过浓、眉峰突出的人可能性格冲动;下嘴唇厚度超过上嘴唇的人容易出现行为不受理智控制的状态,从而导致犯罪行为。这些观点在一定程度上得到了一些专家的认可,并且有部分研究支持这一理论。也有证据显示,面相与犯罪之间的关系更多是基于统计学和大数据分析的结果,而非严格的科学验证。例如,德国脑科专家格哈德·罗特博士通过X光片研究发现,暴力犯罪者的大脑前端中央叶部位会有一团黑影,这表明某些生理结构可能与犯罪行为有关。但是,这些研究也指出,犯罪受后天环境影响非常大,单纯依靠面相来判断一个人是否有犯罪倾向并不准确。一些现代研究尝试利用人工智能技术从面部图像中提取预测犯罪的特征,尽管准确率较高(如80%),但依然存在争议,因为这忽略了犯罪行为本身是社会产物的事实。虽然面相与犯罪之间存在一定的相关性,但目前并没有充分的科学研究证明这种关联具有绝对的科学依据。因此,人们在使用面相判断他人时应保持谨慎,并结合其他因素综合评估。