犯罪基因面相,犯罪基因长相

犯罪基因面相目录

犯罪基因面相

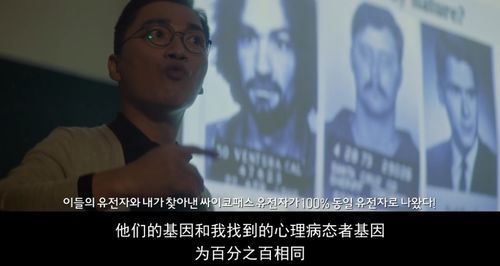

关于“犯罪基因面相”的问题,现有的证据表明,面相与犯罪之间确实存在一定的关联,但这种关联是否具有科学依据仍存在争议。从生物学和遗传学的角度来看,有研究指出,某些特定的基因变异可能与犯罪行为有关。例如,一项研究表明,暴力犯罪者在MAOA基因(控制多巴胺和血清素水平)和CDH13基因(与物质滥用和注意力缺陷障碍相关)上存在异常。超雄综合征也被认为是犯罪者的一个潜在原因,这是由于精子在减数分裂过程中Y染色体未分离导致的。心理学和面相学方面也有类似的研究。一些研究者通过观察罪犯的脸部特征,如颧骨突出、两眼不对称、瞳孔不对焦等,认为这些特征与犯罪倾向有关。这种方法的科学性一直受到质疑。反对者认为,面部图像中的可标识符和犯罪可能性之间缺乏因果关系,利用身体特征来预测犯罪是一种伪科学,可能导致种族主义。尽管如此,近年来人工智能算法在识别潜在罪犯面部特征方面的进展令人瞩目。一项研究使用逻辑回归(LR)、K近邻(KNN)、支持向量机(SVM)及卷积神经网络(CNN)等方法,成功地从数千名被试中识别出具有高犯罪概率的人群。这表明,虽然不能完全依赖单一的面部特征来判断一个人是否会犯罪,但结合多种技术和方法可以提高识别的准确性。目前的研究显示,面相与犯罪之间可能存在某种关联,但这种关联是否具有决定性或普遍性仍需进一步验证。同时,基于DNA的面部重建技术也在不断发展,未来可能会提供更多关于面部特征与犯罪行为之间关系的信息。任何将面相作为判断标准的做法都应谨慎对待,避免引发不必要的偏见和歧视。

犯罪基因长相

犯罪心理学主要研究犯罪者的心理特征和行为模式,包括其认识、情感、意志、需要、动机等心理因素。这些心理特征可以解释犯罪者的行为动机和思维方式,但并不能直接归结为基因决定。近年来,随着基因科技的发展,一些科学家开始关注基因对犯罪行为的影响。例如,芬兰科学家对监狱囚犯的基因进行研究,发现5%~10%的暴力犯罪与MAOA和CDH13两种基因相关。超雄综合征(XYY染色体综合征)也被部分人认为可能增加暴力倾向,但目前并没有确凿证据支持这一点。研究表明,犯罪行为不仅受基因影响,还受到环境因素的显著影响。基因和环境之间存在复杂的相互作用,而不是单纯的基因决定论。因此,即使某些基因与犯罪行为有关联,也不能简单地将其视为犯罪的唯一原因。尽管有研究指出某些基因可能增加犯罪倾向,但这种研究也引发了基因歧视和社会不公的问题。例如,将某些基因标记为“犯罪基因”可能会导致对携带者的不公平对待和歧视。鉴于犯罪行为的复杂性,预防和减少犯罪行为应采取综合措施,包括加强社会教育、改善家庭环境、提供心理健康支持等。这比单纯依赖基因检测更为有效和合理。虽然某些基因与犯罪行为有一定的关联,但不能简单地将犯罪行为归因于基因。犯罪行为是由多种因素共同作用的结果,包括心理、环境和社会因素。因此,理解犯罪行为的复杂性并采取全面的预防措施才是最有效的途径。

犯罪基因的人的特点

犯罪基因的人通常具有以下特点:1.生理特征:一些研究指出,天生犯罪人往往在生理上表现出特定的特征。例如,他们可能拥有扁平的额头、突出的头脑、隆起的眉骨、深陷的眼窝、巨大的颌骨和不齐的齿列等。2.遗传因素:有研究表明,某些基因变异与犯罪行为有关。例如,MOAO基因变异会降低单胺氧化酶A的活性,这似乎与暴力行为相关。芬兰的研究发现,至少510%的暴力犯罪可归因于具有特定基因的人。3.心理特征:犯罪者常常表现出复杂且矛盾的心理特征。例如,他们可能改变心意、强调独特、追求完美、容易受诱惑、独行寡言、性经验丰富但缺乏感官满足、习惯说谎、封闭心态、拒绝承担责任、将自己视为受害者以及缺乏时间观念。4.神经心理学缺陷:一些研究认为,犯罪者可能由于遗传或早期获得的神经心理学缺陷而倾向于犯罪和反社会行为。例如,Moffitt的研究表明,生活轨迹持续型的犯罪者可能因为遗传和/或早期获得的神经心理学缺陷而易于犯罪。5.家庭背景:犯罪家族也是一个重要的因素。研究表明,犯罪家族中的人更容易走上犯罪道路。6.生物学基础:一些理论认为,犯罪行为可能有生物学根源,如某些基因变异与犯罪行为相关联。这些特点反映了犯罪基因的人在生理、遗传、心理和环境等多个方面的综合影响。理解这些特点有助于更好地预防和应对犯罪行为。

犯罪 基因

关于基因与犯罪的关系,目前的研究表明,虽然基因在一定程度上可能影响个体的犯罪倾向,但这种影响并不是绝对的,并且需要结合环境和社会因素来综合考虑。一些研究支持基因对犯罪行为有潜在影响。例如,美国佛罗里达州立大学的研究发现MAOA基因发生变异会增加男孩的暴力倾向。双胞胎研究也显示同卵双胞胎之间的犯罪倾向相关性较高,远超过异卵双胞胎。这些研究表明,某些基因变异确实可能增加个体的犯罪倾向。基因并不是唯一决定犯罪的因素。许多研究指出,基因与犯罪之间的关系是复杂的,需要通过中介物才能具体产生影响,通常是与后天的教育、环境等因素一起作用。例如,抑制幸福荷尔蒙的基因虽然可以增加犯罪倾向,但并不是所有携带这种基因的人都会实施犯罪行为。批评者认为,仅依靠基因来解释犯罪行为过于简化了问题。犯罪行为受到多种因素的影响,包括社会环境、教育背景、心理状态等。因此,将犯罪行为完全归咎于基因是不科学的,甚至可能引发基因歧视,对无辜者造成不公平的待遇。尽管基因在某些情况下可能与犯罪行为有关,但无法将其作为决定性因素。犯罪行为的发展涉及基因与环境之间的复杂互动作用,以及社会因素的重要性。未来的研究应继续探索基因与犯罪之间的关系,并结合其他因素进行全面分析,以更准确地理解犯罪行为的成因和发展路径。