佛家面相,佛教 面相

佛家面相目录

佛家面相

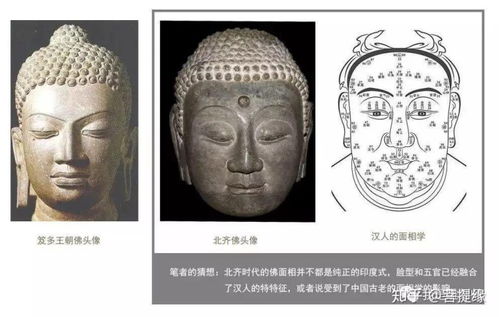

佛家面相的讨论主要集中在“菩萨相”以及与内心善恶、修行成果相关的面相特征上。可以总结出以下几点:1.菩萨相:佛教认为一个人最好的相貌是修成“菩萨相”,这种相貌表现为慈悲柔和、平易近人。菩萨相不仅是一种外在的美,更是内心善良和慈悲的表现。2.面相与心性:佛教强调“相由心生”,即一个人的面相反映了其内心的善恶和心性。例如,心地善良的人通常面相洁净,不丑黑,而心狭长的人则面相显得狭长。3.面相的具体特征:慈眉善目:这是有福之人常见的面相之一,表示一个人具有慈悲心。眼睛黑白分明、眼神清澈:这代表一个人心灵纯净。鼻头有肉、鼻翼饱满:这些特征象征着福气和富贵。印堂宽阔:表示一个人心胸开阔,包容一切。4.修行对面相的影响:学佛后,通过不断修行和积累功德,人的面相也会逐渐改变,变得更加庄严和美丽。例如,观世音菩萨和地藏王菩萨等佛像都展示了庄严慈悲的面相。5.历史上的佛像造像:在佛教艺术中,佛陀和菩萨的造像通常具有特定的面相特征,如脸形圆满、肌肉柔和、五官端正等,这些特征旨在表现他们的超人间性和慈悲心。佛家面相不仅关注外在的美观,更重视内在的心性和修行成果。通过修心养性,人们可以在一定程度上改善自己的面相,使其更加符合佛教所倡导的“菩萨相”。

佛教 面相

佛教中的面相理论主要强调“相由心生”,即一个人的面相与其内心状态密切相关。这一观点在多处文献中都有体现。佛教认为一个人的面相是其内心善恶的外在表现。例如,无常经中提到:“世事无相,相由心生”。这意味着一个人的面相会随着其内心的善恶而变化。心地善良的人通常面相慈眉善目,而心怀恶意的人则可能面相尖酸刻薄。佛教还指出,学佛可以改变一个人的面相和命运。一些虔诚的佛弟子通过长期修行,发现自己的面相发生了积极的变化。这种变化不仅仅是外貌上的改变,更是内在精神状态的提升。例如,有报道指出,慈悲心重、福报深的人往往拥有特定的面相特征,如眼睛黑白分明、眼神清澈等。佛教经典法华经随喜功德品详细描述了理想的面相特征,包括鼻子高挺、五官端正、唇舌牙齿整齐严密等。这些特征不仅体现了个人的修养和福报,也反映了其内心的善良和清净。佛教中的面相理论强调内心与外貌的密切关系,认为通过修行和积累善行,人们可以改善自己的面相,从而获得更好的命运和福报。这一理论不仅在佛教教义中有重要地位,也在许多信众的实际体验中得到了验证。

佛相 面相

“佛相”和“面相”在佛教中有着密切的联系,但它们所指的具体内容有所不同。佛相:佛相是指佛陀或菩萨等佛教圣人的外貌特征。这些特征通常被认为是由于他们过去生中的修行和功德积累而形成的。例如,大智度论中提到佛陀有三十二相和八十种好,这些相好包括手足下具轮相、足底平整如龟腹状、身纵广相、毛孔生青色相等。这些特征不仅体现了佛陀的庄严和智慧,也象征着他们的慈悲与福报。面相:面相则是指一个人的面部特征,包括五官、气色、神韵等。在佛教中,面相也可以反映一个人的心境和业力。例如,“相由心生”这一说法出自佛教经典无常经,意思是说一个人的面相是由其内心状态决定的。这意味着一个人如果经常保持慈悲心、善念,那么他的面相也会逐渐变得美好。有些佛教徒认为,通过学佛和修持,可以改变自己的面相,使其变得更加善良和有福气。具体例子:有证据表明,一些虔诚的佛教徒在学佛后,他们的面相发生了显著的变化。例如,有人学佛四年之后,发现自己的人中变长、鼻梁变高、耳垂变厚。这种变化被认为是由于内心的转变和业力的消解所致。有些佛教徒还描述了自己在学佛过程中,面相变得越来越好看,显得更加年轻。总结来说,“佛相”主要指的是佛教圣人的外貌特征,而“面相”则更广泛地指一个人的整体面部特征,并且可以通过修行和内心的转变来改善。两者在佛教中都具有重要的意义,反映了佛教对内在修养和外在表现的重视。

佛教面相学

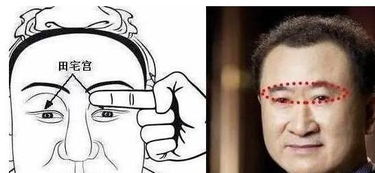

佛教面相学是一种通过观察和分析人的面部特征来判断其内心状态、性格特点以及命运走向的学问。这种学问在佛教中有着深厚的历史渊源,并且与中国的传统面相学有着密切的联系。一、佛教面相学的理论基础佛教面相学的核心理念是“相由心生”,这一观点最早出自佛教经典无常经:“世事无相,相由心生。”。这意味着一个人的外貌特征反映了其内在的心境和性格。因此,通过观察一个人的面相,可以推测其内心的善恶、智慧和福报等。二、佛教面相学的应用1.改变命运:许多虔诚的佛教徒认为,学习佛法并虔诚地修行能够改变自己的面相,从而带来积极的命运变化。例如,有人学佛四年之后发现自己的人中变长、鼻梁变高、耳垂变厚,这被认为是面相发生了显著的改善。2.慈悲与智慧:佛教强调修成菩萨相,即拥有菩萨般的慈悲与智慧。一个有福之人通常具有慈眉善目、眼神清澈、鼻头有肉、鼻翼饱满等特征,这些面相被认为是修成菩萨相的表现。3.因果关系:佛教面相学还探讨了因果关系,认为一个人的面相不仅反映了其当前的状态,还可以预示其未来的运势。例如,眼睛黑白分明、眉毛清秀、印堂宽阔的人往往有较好的福报。三、佛教面相学的具体应用1.三停、五官、十三部位:面相学将面部划分为三个部分(上停、中停、下停),并进一步细分为五官(耳、眉、眼、鼻、口)和其他部位。这种划分方法帮助人们更系统地分析面相。2.佛像开脸:汉传佛教中的佛像开脸造型也体现了面相学的原则,尽量弱化面部形态的起伏结构,突出意象圆润圆满的美感,这实际上是中国传统审美意识的体现。3.修成菩萨相:佛教认为,修成菩萨相不仅是外貌上的改变,更是内心修养的结果。通过学习菩萨的慈悲与智慧,一个人可以逐渐改善自己的面相,最终达到心灵的净化和提升。四、结论佛教面相学是一门结合了佛教哲学和中国传统面相学的学问。它不仅关注人的外貌特征,更重视内心的修养和行为的善恶。通过学习和实践佛法,人们可以改变自己的面相,从而获得更好的命运和福报。这种学问在佛教徒中有着广泛的应用和深远的影响,成为他们日常修行和生活的一部分。