佛像面相描述,面相入门基础知识

佛像面相描述目录

佛像面相描述

佛像的面相特征

佛像的面相通常具有方圆略瘦的特点,额头较宽,大眼横长。这种面相不仅体现了佛教的庄严与慈祥,还反映了中国古代艺术对美的追求。

唐代佛像的艺术特点

唐代佛像在造型上更为丰满,头部多为螺型或水波式发型,肉髻高耸,大耳下垂,神情庄重而又不失慈祥。这些特点使得唐代佛像显得更加生动和真实。

汉传佛教佛像的开脸造型

汉传佛教佛像的开脸造型充分体现了中国传统艺术的意象化特征,尽量弱化面部形态起伏结构,从而突显意象圆润圆满的美感。这种设计反映了中国人独特的审美意识。

藏传佛教神像的面容分类

藏传佛教中神祗的面容可分为三类:寂静相、寂忿相和忿怒相。这些不同的面容是为了度众生脱离苦海,因应众生不同需求而产生的。例如,忿怒相的护法神面容凶恶,怒发冲冠,浓眉嗔目。

佛像服饰与装饰

佛像身着通肩式或袒右肩式大衣,呈U型或V型对称分布,衣纹深刻线条隆起。头光为圆形,外面莲瓣一周。菩萨像则多戴花冠,璎珞粗大下垂至膝部,束冠缯带和帔帛向两侧低垂。

佛像的姿态与台座

佛像或坐或立于四足台座上,背光多呈莲瓣形。弥勒佛等一些特定的佛像还会跏趺舒坐于双层莲台之上,整像造型优美,工艺细腻考究。

通过以上几个方面的描述,我们可以更好地理解佛像的面相及其在中国各个时期的艺术表现形式。

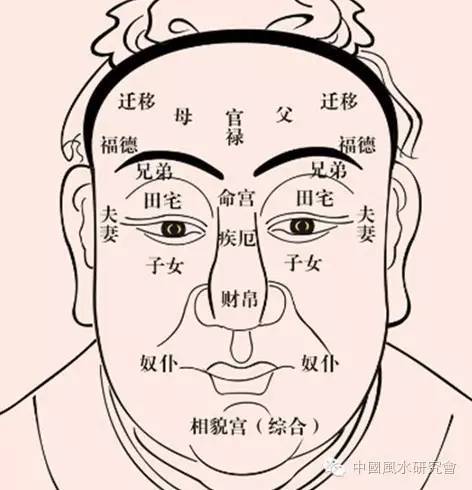

面相入门基础知识

面相入门基础知识 五官与三庭面相学的基础在于观察和分析人的面部特征,其中最重要的部分是五官和三庭。五官包括耳、眉、眼、鼻、口等五种人体器官,在相学上分别被赋予特定的含义。三庭则是将脸部分为上、中、下三个部分,每个部分都有其独特的象征意义。 十二宫位面相学中的十二宫位是指在面部的不同区域划分出的十二个部位,这些部位各自代表了不同的命运和性格特征。通过观察这些宫位的特点,可以对一个人的命运进行初步的判断和分析。 发论尊贵头发在面相学中也有重要的象征意义。古人认为“贵人不顶重发”,头发的多少和质量往往能够反映出一个人的社会地位和财富状况。例如,“十个秃子九个富”就是通过观察头发来判断贫富的一种说法。 总结面相学虽然看似简单,但其实包含了丰富的知识和理论。通过学习和掌握五官、三庭和十二宫位等基础知识,我们可以从一个人的面部特征中看出其大致的命运和性格特征。希望这些入门知识能够帮助大家更好地理解和应用面相学。

佛的面相主要有哪四种

佛的面相主要有四种,每种都有其独特的象征意义和美学特征。以下是对这四种面相的详细描述:慈颜善目笑开怀佛的面相之一是慈颜善目笑开怀,这种面相象征着法界众生喜悦无碍。佛面带微笑,表现出一种安详和自在的状态,传达出慈悲与智慧的力量。面带笑容安详行第二种面相是面带笑容安详行,即指佛面带安祥的笑容、庄严而自然地行走。这种面相代表了修行者的自在境界和内心欢喜的状态,体现了佛教中追求内心的平静与和谐。慈悲菩萨相第三种面相是慈悲菩萨相,这种面相象征着菩萨的慈悲与智慧。修成菩萨相的人通常善良慈悲、平易近人,是学佛之人应当学习的榜样。相貌庄严第四种面相是相貌庄严,这种面相代表着深厚的福报和受人敬畏的形象。修善业、常行布施可以得到这种庄严的面相,体现了佛教中“种善因,得善果”的理念。通过以上四种面相的介绍,我们可以更好地理解佛的面相所蕴含的深刻意义和美学价值。

对佛像的赞美

佛像的庄严与神圣佛像是佛教文化中的重要象征,它以其庄严肃穆和慈悲无边的形象,深深地吸引着人们的目光。从头到脚,每一个细节都透露出一种神圣和庄严的气息。佛像庄严,如同一座灵山,散发着无穷的光芒,让人感受到无尽的慈悲与智慧。 佛像的慈悲与智慧佛像慈眉善目,容颜庄严,给人以无尽的安慰与抚慰,让人感受到生命的美好与意义。佛像不仅是一个具体的形象,更是一种精神的象征,代表着无上的慈悲与智慧。佛像的每一个表情和姿态都传达出对众生的关爱与祝福。 佛像的艺术价值佛像不仅是宗教信仰的象征,更是艺术创作的重要题材。许多著名的雕塑家和艺术家都曾创作过令人惊叹的佛像作品。例如,乐山大佛雕凿在岷江、青衣江、大渡河汇流处岩壁上,雄居凌云山栖鸾峰西壁。这些佛像不仅展示了精湛的工艺,更体现了深厚的文化底蕴和历史价值。 佛像的教育意义佛像不仅是宗教信仰的对象,更是教育和启迪人心的重要工具。通过观赏和学习佛像,人们可以更好地理解佛教的教义和精神内涵。佛像的每一个细节都蕴含着深刻的哲理和智慧,能够引导人们走向心灵的深处,找到内心的平静与安宁。 佛像的社会影响佛像作为一种文化符号,对社会有着深远的影响。它不仅在宗教领域内发挥着重要作用,还在文化艺术、教育传播等方面具有重要意义。佛像的普及和传播,使得更多的人了解并接触到佛教文化,促进了不同文化和信仰之间的交流与融合。佛像作为佛教文化的重要组成部分,不仅具有极高的艺术价值和宗教意义,更在教育和社会生活中发挥着重要作用。通过对佛像的赞美和研究,我们可以更好地理解和传承这一宝贵的文化遗产。