春秋周最佳婚配目录

春秋周最佳婚配

春秋周最佳婚配:历史与文化的交织简要介绍春秋时期的婚姻制度及其重要性。提出文章的主要问题:如何确定春秋周的最佳婚配?一、婚姻制度的演变1.同姓不婚制度描述西周王朝的同姓不婚制度及其对后世的影响。讨论春秋时期是否继续执行此制度以及其变化。2.嫡庶妻等级婚制解释周王室的嫡庶妻等级婚制,并分析其在春秋时期的应用。3.媵婚制度详细说明媵婚制度的起源、发展及其在春秋时期的常见性。二、婚姻观念的变化1.女性发言权的提升探讨春秋时期女性在选择婚姻对象方面的发言权及其背后的社会原因。2.政治联姻分析春秋时期家族之间的政治联姻现象及其对婚姻选择的影响。三、婚姻礼仪与习俗1.聘礼制度描述周朝的聘礼制度及其在婚礼中的仪式感。2.诗经中的婚恋习俗通过诗经中的婚恋诗,了解当时的婚姻习俗和恋爱习俗。四、婚姻与社会关系1.宗法社会的婚姻观讨论周代作为宗法社会,婚姻如何关系到宗族的延续。2.婚姻与政治格局分析婚姻在春秋时期的政治生态、族群和文化交融中的作用。结论总结春秋周最佳婚配的标准和特点。强调婚姻不仅是个人的选择,更是家族和社会利益的结合。参考文献列出所有引用的证据来源,如百科、文库等。通过以上框架和内容,可以全面而深入地探讨春秋周的最佳婚配问题,结合历史文献和考古资料,为读者提供一个详尽的历史视角。

春秋 周

春秋时期,是中国历史上一个重要的历史阶段,大约从公元前770年到公元前476年。这一时期得名于孔子修订的春秋,这部编年史记录了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)的历史事件。周朝的衰落与诸侯争霸春秋时期的开始标志着周王室权威的逐渐衰微。周平王在公元前770年将都城迁至洛邑,这标志着东周的建立。随着周王室力量的减弱,各诸侯国纷纷独立,展开了一系列的兼并战争和争霸活动。主要历史事件长勺之战长勺之战是春秋初年齐鲁两个诸侯国之间进行的一场著名战役,也是我国历史上后发制人、以弱胜强的一个经典战例。这场战役展示了鲁国在面对强敌时的智慧和勇气。吴越争霸吴越争霸是指历史上春秋时期,吴越两国互相征伐的一段时期。周景王元年(公元前544年),吴侵越时所获战俘刺死吴王余祭。周敬王十年(前510年),吴大举攻楚前,为解除后顾之忧,又曾攻越,占领檇李(今浙江嘉兴南)。十五年,吴军主力在楚都郢时,越乘机侵入吴境,双方矛盾日趋激化。黄池会盟公元前482年6月5日,黄池会盟发生,吴王夫差与晋争霸。这次会盟不仅是一次军事对抗,更是当时各诸侯国之间权力斗争的缩影。春秋时期的影响春秋时期的许多重大事件对中国历史的发展产生了深远影响。这些事件不仅改变了当时的地缘政治格局,还为后世提供了宝贵的启示和教训。例如,管仲辅佐齐桓公打着“尊王攘夷”旗号,使齐国成为春秋时期第一个霸主,这一策略对后来的国家治理有着重要的借鉴意义。结论春秋时期是一个充满变数和战争的时代,但同时也是思想文化迅速发展的时期。通过了解这一时期的重大历史事件,我们可以更好地理解中国古代社会的复杂性和多样性。无论是长勺之战、吴越争霸还是黄池会盟,这些事件都为我们揭示了一个动荡不安但又充满活力的时代。

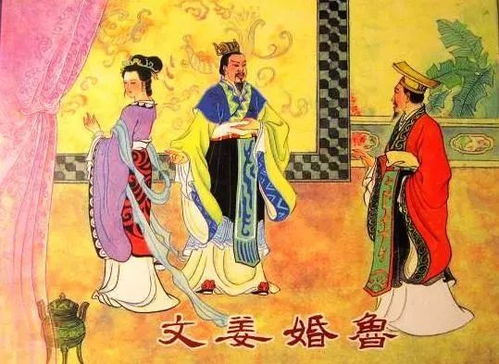

春秋联姻

在春秋时期,联姻作为一种重要的外交手段被广泛运用,以加强国家间的联盟和巩固政权。其中,秦晋两国的联姻尤为著名,被称为“秦晋之好”。本文将探讨这一历史现象及其背后的政治意义。秦晋之好的起源公元前656年,秦穆公为了加强与晋国的关系,求娶了晋献公的女儿穆姬为夫人。这标志着“秦晋之好”的开始。晋献公此举不仅是为了巩固与秦国的联盟,也是为了通过婚姻关系来提升自己在诸侯中的地位。政治联姻的意义在春秋时期,各国为了争夺霸权,纷纷利用联姻来增强自身的实力和影响力。秦晋两国通过多次通婚,建立了长期的友好关系,这种政治联姻在当时非常常见。例如,晋献公于公元前654年将其女儿伯姬嫁给秦穆公,开启了历史上“秦晋之好”之开端。联姻策略的灵活性鲁国作为春秋时期的一个重要诸侯国,其联姻策略也颇为灵活。鲁国与齐国的联姻极为频繁,这体现出了强国之间强强联合的政治意图。鲁国开国始祖周公与齐国开国之主齐太公姜尚之间的联姻,更是体现了这种政治策略的深远影响。联姻对民族融合的影响春秋时期的联姻不仅仅是为了政治目的,还对民族融合产生了深远的影响。例如,秦楚之间的联姻加速了民族与民族之间的融合,同时也加剧了大国之间的争霸斗争。这种政治联姻在一定程度上促进了不同民族之间的交流和融合。结论春秋时期的联姻活动频繁,尤其是秦晋两国的“秦晋之好”,成为历史上著名的政治联姻典范。通过这些联姻,各国不仅加强了彼此之间的联盟关系,还促进了民族融合和政治稳定。尽管这些联姻大多带有浓厚的政治色彩,但在一定程度上也反映了当时社会的复杂性和多样性。参考文献:公元前656年,秦穆公求娶晋献公的女儿、太子申生的姐姐穆姬为夫人,企图利用联姻的方式,逐渐加强对晋国的影响。春秋时期,鲁国与十多个诸侯国都有着联姻关系,鲁国采取的联姻策略也颇为灵活,充分体现了春秋时期诸侯国之间的联姻特点。鲁国与齐国的联姻极为频繁,这体现出了强国之间强强联合的政治意图。晋献公于公元前654年将其女儿伯姬嫁给秦穆公,开历史上"秦晋之好"之开端。秦晋之好起源于春秋时期,当时的秦国和晋国为了对抗共同的敌人,通过婚姻联盟来加强两国之间的关系。秦楚之间的联姻加速了民族与民族之间的融合,同时也加剧了大国之间的争霸斗争。

春秋和周的界限

一、历史背景与划分依据东周时期被划分为春秋和战国两个阶段,这主要是基于周王室的衰微和诸侯国之间的权力斗争。周平王东迁后,周朝进入了所谓的“东周”,即分为春秋和战国两个部分。春秋时期(公元前770年—公元前476年)通常以春秋这部编年史命名,该书由孔子编纂,记录了鲁国及其他诸侯国的历史事件。二、春秋时期的特征1.政治格局:春秋时期,周王室的权威大不如前,逐渐失去了对诸侯国的实际控制权,形成了诸侯争霸的局面。各国君主多为“公”而非“王”,并且在称谓上也有所区别。2.文化与礼仪:尽管各地文化有所差异,但整体上仍以周礼为基础,并逐渐融入地方特色。例如,齐鲁地区的宾礼制度既有周礼的影响,又有当地文化的特色。3.经济与社会:春秋时期,随着各国疆域的扩展,经济和社会结构发生了显著变化。井田制瓦解,封建生产关系开始形成。同时,各地文化的本地化趋势明显,促进了社会的多元化发展。三、战国时期的转变1.政治格局:战国时期(公元前475年—公元前221年),各国之间的战争更加频繁,兼并成为主要特征。各国君主普遍采用实力为本的策略,强调军事力量的重要性。2.文化与思想:战国时期的思想活跃,诸子百家争鸣,形成了丰富的思想体系。这一时期的文化更加注重实用主义和现实主义,与春秋时期的儒家思想有所不同。3.地理与疆域:战国时期的疆域比春秋时期更为广阔,涵盖了今河南、山东、江苏、安徽、湖北等地区。各国之间为了争夺资源和领土,不断进行战争和兼并。四、春秋与战国的分界线关于春秋与战国的分界线,学界有多种说法。一种主流观点认为,以公元前476年周敬王元年作为分界线。另一种观点则认为,三家分晋(公元前403年)标志着战国时代的开始。五、总结春秋和周的界限不仅是历史分期的问题,更是对当时政治、文化、经济和社会变迁的深刻反映。春秋时期以周礼为基础,诸侯争霸;而战国时期则以实力为本,兼并不断。两者的分界线虽然存在争议,但都标志着中国历史上一个重要的转折点。通过以上分析,我们可以更全面地理解春秋和周的界限及其背后的历史背景和意义。