十三陵风水图解,十三陵风水大揭秘

十三陵风水图解目录

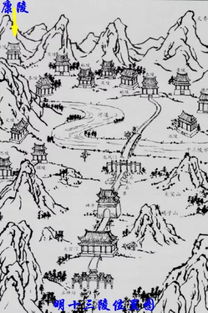

十三陵风水图解

明十三陵,作为中国历史上规模宏大、布局精妙的皇家陵寝群,其风水设计在古代建筑中具有重要地位。本文将从风水的角度对明十三陵进行图解分析,探讨其独特的地理环境和建筑布局如何体现了中国传统风水理论。一、总体格局明十三陵位于北京昌平区天寿山麓,总面积达一百二十余平方公里。整个陵区北、东、西三面环山,南面开敞,形成了一个天然的“山水”宝地。北部的天寿山绵延不断,最高峰为天寿山主峰;西部有白虎山,东部有青龙山,这些山脉共同构成了一个完整的四象格局。二、龙脉与结穴明十三陵的选址非常讲究龙脉的走势。根据风水学说,“得水为上”,而龙脉则是其次。明十三陵中的每一座皇陵都依山而建,分别建在东、西、北三面的山麓上,每座陵墓前都有小河曲折蜿蜒,向东南奔泻而去。这种布局不仅符合“龙脉旺盛”的原则,还通过水法来调节气场,使整个陵区生机勃勃。三、水法与地形明十三陵的水法设计也十分巧妙。陵前6公里处神道两侧有两座小山,东为“龙山”,西为“虎山”,这与风水中的东青龙、西白虎相呼应。陵区周围群山环抱,中部为平原,这种地形有利于形成良好的气场,促进气的流动和聚集。四、建筑布局与方位明十三陵的建筑布局也遵循了严格的风水原则。每一座皇陵都有其独特的立向和布局方式,廖均卿等人巧妙地利用座山来龙立向,使整个陵区成为一个完整的风水形势。例如,长陵的落脉图显示了其龙脉的走向和结穴的位置,这些细节都经过了精心设计和计算。五、现代视角下的风水分析尽管风水理论在现代科学中常被视为迷信,但许多学者认为其合理成分仍值得肯定。例如,风水学中的气场理论、阴阳五行等概念,在园林艺术和庭院景观设计中仍有着重要的指导作用。通过对明十三陵的风水图解分析,我们可以看到,其设计不仅体现了古代中国人对自然环境的深刻理解和尊重,也展示了他们在建筑和城市规划方面的高超技艺。结语明十三陵作为世界文化遗产之一,其风水设计无疑是中国传统风水理论的杰出代表。通过对这一伟大工程的图解分析,我们不仅能更好地理解风水学的精髓,也能从中汲取到许多关于人与自然和谐共生的智慧。无论是在古代还是在现代,明十三陵都为我们提供了一个研究和学习中国传统风水文化的宝贵案例。

十三陵风水大揭秘

十三陵风水大揭秘北京昌平区的十三陵,作为明朝帝王的陵寝群,自永乐七年(1409年)开始建造,至今已有六百多年的历史。其选址和布局均遵循中国古代风水学的理论,旨在为明朝皇帝提供一个吉祥、安宁的安葬之地。本文将从多个角度深入探讨十三陵的风水布局及其背后的文化与历史。一、选址与地理环境十三陵位于北京市昌平区天寿山麓,总面积一百二十余平方公里,距离天安门约五十公里。这里北、东、西三面环山,南面开阔,形成了一个小盆地,这样的地形有利于“藏风聚气”,是理想的风水宝地。特别是长陵所在的天寿山主峰,更是被赋予了极高的风水价值。二、四象格局在风水学中,“四象”指的是青龙、白虎、朱雀和玄武,分别代表东、西、南、北四个方位。十三陵的布局严格遵循这一原则:青龙:东面有蟒山,形成龙山,象征着守护和力量。白虎:西面有虎峪山,形成虎山,象征着勇猛和防御。朱雀:前面临神京,即北京城,象征着繁荣和生机。玄武:后背靠黄花镇,即天寿山,象征着稳定和安宁。这种布局不仅符合传统的风水理论,还通过自然景观的巧妙运用,增强了陵墓的整体气势和安全性。三、龙脉与穴位龙脉是风水学中的重要概念,它代表了山脉的走向和起伏变化。十三陵选址时,廖均卿经过仔细考察,选择了天寿山作为龙脉的正脉,并在此处进行点穴。这种选择不仅考虑了地形地貌,还结合了天文地理的变化,力求达到最佳的风水效果。四、水系与明堂水是风水学中的另一个关键要素,它象征着财富和生命力。十三陵前方有温榆河和其他小河汇聚成湖泊,解放后建成十三陵水库,这不仅美化了环境,还起到了调节气候的作用。明堂(基址)平坦宽广,山上草木丰茂,地脉富有生气,进一步增强了陵墓的风水效果。五、建筑与规划十三陵的建筑布局也体现了风水学的精髓。长陵作为首陵,坐北朝南,地理位置优越,主要由祾恩门、祾恩殿、宝城、明楼等部分组成。整个陵区以长陵为中心,东西回括,将整个陵区围成一座天然的大庭院。这种布局不仅美观大方,还具有很强的防御功能。六、历史与文化尽管十三陵的风水布局无懈可击,但明朝并未能长久延续。朱棣在迁都北京后,希望通过长陵的绝佳风水来保佑大明王朝的繁荣昌盛,然而事与愿违,明朝最终在不到三百年的时间内灭亡。这一现象引发了人们对于风水学有效性的广泛讨论和研究。十三陵作为中国古代风水学的经典之作,其选址和布局充分体现了古人对自然环境的深刻理解和智慧应用。虽然历史的变迁无法完全验证风水学的效果,但十三陵无疑为我们提供了一个宝贵的研究对象,让我们能够更好地理解中国古代文化和建筑艺术的精髓。

十三陵风水讲解视频

震惊中国的明朝十三陵的风水解析_赵翔搜狐在探索中国古代建筑与风水学的结合时,明十三陵无疑是一个不可忽视的经典案例。位于北京昌平区天寿山麓的十三陵,不仅是中国帝王陵墓中保存得最为完好的一处遗址,也是世界文化遗产之一。十三陵的选址与布局明十三陵始建于永乐七年(1409年),由江西派风水大师廖均卿主持选址和设计。廖均卿巧妙地利用了当地的地理环境,将十三座皇陵分别建在东、西、北三面的山麓上,形成了一个完整的风水格局。这种布局不仅考虑了自然地形的优势,还融合了建筑艺术,使得整个陵区既符合风水理论,又具有极高的美学价值。风水要素与建筑特色明十三陵的选址注重“龙穴砂水”的风水要素,即选择生气凝聚、风吹不到,并且有水流可以界止生气的地方。具体来说,十三陵地处东、西、北三面环山的小盆地之中,中部为平原,陵前有小河曲折蜿蜒,这样的地形有利于保持墓地的风水。各陵自成一体,形成扇面形布局,体现了“天人合一”的哲学观点。长陵与定陵的独特风水作为首陵,长陵是明成祖朱棣及其皇后的合葬墓。其风水布局特别注重“截”法,用罗经测量后觉得有点“截”得老而斗煞的嫌疑。而定陵则建于规模最大、时间最久的中轴线上,地面建筑总布局呈前方后圆形,含有中国古代哲学观念“天圆地方”的象征意义。历史背景与文化影响明十三陵的选址除了考虑风水因素外,还有其特定的历史原因。例如,朱棣在夺取皇位之后,把原来建文帝宫中的宫女、太监几乎全部杀光,因此他选择在这里建造长陵,希望借助风水保大明王朝繁荣。十三陵的选址也受到了东青龙、西白虎四灵方位格局的影响,符合古代风水理论中的“龙脉”旺盛。结语通过对明十三陵的深入分析,我们可以看到,这不仅是一处规模宏大的帝王陵墓区,更是一部集建筑、艺术与风水于一体的经典之作。它不仅展示了古代中国高超的建筑技术和丰富的文化内涵,也为现代人提供了宝贵的研究和学习资源。

十三陵的风水传说

明十三陵,位于北京昌平区天寿山下方圆四十平方公里的小盆地上,是中国历史上规模最大的皇陵建筑群之一。关于其风水传说,民间流传着许多神秘的故事和传说。据传,明成祖朱棣在永乐七年(1409年)巡视北方时,为了为其百年后的陵地选择一个风水宝地,特地带上几位风水先生一同前往。他们经过多次考察,最终选定昌平天寿山作为十三陵的所在地。这个选择不仅基于地理环境的优越性,还因为这里有着极佳的风水条件。在民间传说中,廖均卿是江西的一位风水世家,他踏遍京郊山水,最终选定了这块风水宝地。传说中,朱棣与他的军师姚广孝亲自来到昌平小汤山一带寻找风水宝地,最终确定了天寿山作为长陵的所在地。这些传说虽然没有确切的文字史料记载,但至今仍是明史上的一大悬案。还有关于刘伯温参与选址的说法。一些传说认为刘伯温作为朱棣的父亲朱元璋的大军师,亲自到此地选定了十三陵的风水宝地。这种说法并没有确凿的历史证据支持,更多的只是后人的推测和想象。在建筑布局上,十三陵遵循了“前圆后方”的设计原则,象征着“天圆地方”。其方向为戌山辰向,属于阳山阳向,是二十四山中的吉山吉向。这种布局不仅体现了古代风水学的精髓,也融合了建筑艺术的美感。尽管十三陵的风水布局被认为是无可挑剔的,但也有不少传说指出其存在一些问题。例如,有说法认为挖穴时棺椁下面无土大石,犯了风水大忌,这成为十三陵中最不吉利的吉地之一。还有传说指出,明十三陵的风水略差,选址不好,最终导致了明朝的灭亡。明十三陵的风水传说充满了神秘色彩和历史传奇。无论是朱棣、廖均卿还是刘伯温等人的故事,都为这座皇陵增添了许多迷雾和趣味。这些传说不仅反映了古人对风水学的重视,也展示了他们对天地自然的敬畏之情。