十三陵风水图,十三陵的风水传说

十三陵风水图目录

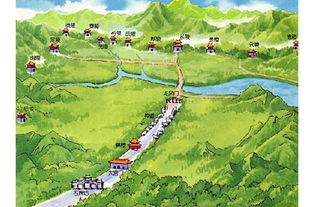

十三陵风水图

十三陵风水图详解明朝十三陵,作为世界文化遗产之一,不仅在历史和文化上具有重要地位,其独特的风水布局也吸引了无数学者和游客的关注。本文将详细解析明十三陵的风水图,从总览到具体细节,全面展示这一古代建筑群的风水智慧。一、明十三陵大区风水总览图明十三陵位于北京市昌平区天寿山麓,总面积约47平方公里。整个陵区依山傍水,形成了一个典型的“山环水抱”的风水宝地。北部山势绵延,最高峰为天寿山;西边白虎、东边青龙为护砂,草木茂盛;中间明堂地势平坦,生机勃勃。这种布局不仅符合传统的风水理论,还通过自然环境的合理利用,增强了陵墓的气场和安全性。二、明长陵落脉图明长陵是明朝皇帝朱棣的陵墓,也是十三陵中最为著名的一座。其落脉图展示了长陵所在地的龙脉走向及其与周围地形的关系。根据风水学说,龙脉是决定墓地吉凶的关键因素之一。长陵的龙脉从北向南延伸,穿过整个陵区,最终汇入天寿山中。这种龙脉的布局使得长陵具有极强的聚气效果,有利于后代子孙的繁荣昌盛。三、明长陵落脉、结穴及水法图除了龙脉之外,结穴和水法也是风水布局中的重要环节。结穴是指龙脉汇聚的地方,而水法则指周围的水系布局。长陵的结穴位于天寿山南麓,此处地势平坦,水流清澈,形成了一个天然的风水穴位。同时,长陵周围的水系布局也非常讲究,多条河流在此交汇,形成了良好的水环境,进一步增强了陵墓的风水效果。四、廖均卿的风水布局明十三陵的风水布局是由明代著名风水师廖均卿所设计。廖均卿是三僚村人,其先祖是杨均松风水宗师的嫡传弟子。因此,廖均卿的风水理论主要继承了杨公风水的传统,注重峦头形势,并结合理气方法进行布局。他巧妙地利用天寿山的地形地貌,将龙、砂、穴、水等元素融合在一起,创造出了一个完整的风水格局。结语通过对明十三陵风水图的详细解析,我们可以看到,尽管风水的内容越来越复杂,其中不乏荒诞无稽的说教和蛊惑人心的骗局,但在其合理思想指导下,在中国历史上确曾出现过许多优秀的建筑作品。明十三陵正是其中的杰出代表,它不仅在历史上留下了深刻的印记,也为现代人提供了宝贵的文化遗产和研究价值。

十三陵的风水传说

明十三陵,位于北京昌平区天寿山下方圆四十平方公里的小盆地上,是中国历史上规模最大的皇陵建筑群之一。关于其风水传说,民间流传着许多神秘的故事和传说。据传,明成祖朱棣在永乐七年(1409年)巡视北方时,为了为其百年后的陵地选择一个风水宝地,特地带上几位风水先生一同前往。他们经过多次考察,最终选定昌平天寿山作为十三陵的所在地。这个选择不仅基于地理环境的优越性,还因为这里有着极佳的风水条件。在民间传说中,廖均卿是江西的一位风水世家,他踏遍京郊山水,最终选定了这块风水宝地。传说中,朱棣与他的军师姚广孝亲自来到昌平小汤山一带寻找风水宝地,最终确定了天寿山作为长陵的所在地。这些传说虽然没有确切的文字史料记载,但至今仍是明史上的一大悬案。还有关于刘伯温参与选址的说法。一些传说认为刘伯温作为朱棣的父亲朱元璋的大军师,亲自到此地选定了十三陵的风水宝地。这种说法并没有确凿的历史证据支持,更多的只是后人的推测和想象。在建筑布局上,十三陵遵循了“前圆后方”的设计原则,象征着“天圆地方”。其方向为戌山辰向,属于阳山阳向,是二十四山中的吉山吉向。这种布局不仅体现了古代风水学的精髓,也融合了建筑艺术的美感。尽管十三陵的风水布局被认为是无可挑剔的,但也有不少传说指出其存在一些问题。例如,有说法认为挖穴时棺椁下面无土大石,犯了风水大忌,这成为十三陵中最不吉利的吉地之一。还有传说指出,明十三陵的风水略差,选址不好,最终导致了明朝的灭亡。明十三陵的风水传说充满了神秘色彩和历史传奇。无论是朱棣、廖均卿还是刘伯温等人的故事,都为这座皇陵增添了许多迷雾和趣味。这些传说不仅反映了古人对风水学的重视,也展示了他们对天地自然的敬畏之情。