正月初三有什么风俗,大年初三习俗

正月初三有什么风俗目录

正月初三是中国传统的“上元节”,也叫“元宵节”,是中国农历新年的最后一天。下面是一些正月初三的传统风俗:。

。

1. 元宵节猜灯谜。灯谜是一种传统文化活动,人们在灯笼上挂上谜语,让别人猜解。

。

2. 吃元宵。元宵是一种传统的汉族食品,是由糯米粉制成的圆形小球,里面可以包裹各种馅料。

。

3. 烟火。正月初三晚上,人们会放鞭炮和烟花,以驱逐邪气,祈求平安和好运。

。

4. 舞龙舞狮。舞龙舞狮是一种传统的民间舞蹈,常在正月初三表演,旨在祈求风调雨顺,五谷丰登。

。

5. 贴春联。正月初三也是贴春联的好时机,人们在门上或墙上贴上对联,祈求家庭平安和幸福。"。

正月初三风俗

正月初三的风俗

1. 烧门神纸:旧时初三日夜,把年节时的松柏枝及节期所挂门神门笺等一并焚化,以示年已过完,又要开始营生。

2. 谷子生日:民间以为正月初三位谷子生日,这一天祝祭祈年,且禁食米饭。

3. 小年朝:即天庆节。

宋代宫廷节日,宋真宗大中祥符元年,因传有天书下降人间,真宗下诏书,定正月初三日为天庆节,官员等休假五日。

后来称小年朝,不扫地、不乞火,不汲水,与岁朝相同。

4. 赤狗日:正月初三是赤狗日,赤狗是吓之神,是古代谶纬家所谓五帝之一,即南方之神,司夏天。

俗以为是日赤吓下兄,遇之则不吉,故此,“小年朝”例应祀祖祭神。

5. 老鼠嫁女:正月初三俗信为赤狗日,“赤”字的台语发音和赤贫的赤字相同,为凶日,故不宜外出或宴客。

据民间另一传说,初三晚上为老鼠的结婚日,在这一天的半夜要避免点灯,每个人都要早点入睡,洒一些食物在家中角落,表示一年的收成与老鼠共享。

6. 扫穷鬼:初三一早家家户户都会“扫穷鬼”,将初一至初二囤积了两天的垃圾扫出,意味着扫走污秽晦气和穷根的民间习俗。

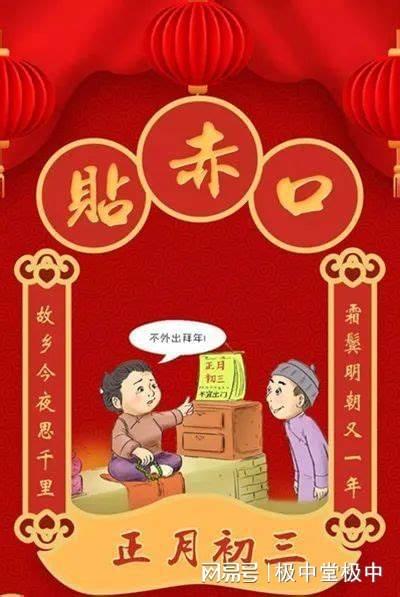

7. 赤口日:初三又称“赤口日”,忌串门,人们都不会外出拜年串门,外出遇到就会容易引起与人有口角之争执,故家中有长辈的对这日会很在意,自己足不出户同时不让晚辈外出拜年串门,留在家中免遇上口舌之争的凶煞。

8. 接神:正月初四是接神的日子,年前腊月二十四日是送神的日子,下界诸神都在送神时升天向玉帝拜年并报告人间行为的善恶,于正月初四再度下凡。

9. 开市:正月初五俗称破五。

民俗一说破五前诸多禁忌过此日皆可破。

按照旧的习惯要吃“水饺”五日,如今有的人家只吃三、二天,有的隔一天一吃,然而没有不吃的。

从王公大宅到街巷小户都如是,就连待客也如此。

妇女们也不再忌门,开始互相走访拜年、道贺。

新嫁女子在这一天归宁。

一说破五这一天不宜做事,否则本年内遇事破败。

破五习俗除了以上禁忌外,主要是送穷,迎财神,开市贸易。

大年初三习俗

全国各地大年初三的风俗 1、东北 扫帚日 每年的正月初三,不仅是吉林省,在北方很多老百姓都称之为“扫帚日”,因为这天老百姓可以把大年初一、初二这两天的垃圾集中清理掉。

而且在打扫院落的时候,还有这样一个说法,就是要从外往里扫,这表示聚财的意思。

2、山东 初三初四回娘家 “过完年,回娘家”是春节的传统习俗,在大部分地方,“回娘家”的时间都安排在正月初二;但在山东烟台、莱芜、聊城等地,却是初三、初四才“回娘家”。

需要注意的是给父母带的礼物数量一定要是双数的,女方父母家里也会准备好丰富的酒菜来招待女儿女婿。

3、甘肃 送灶神 在西北农村的大部分地方,初三这天是要送灶神的。

从小年也就是腊月二十三请回灶神爷贴在灶台中间,并摆放供品,每天上三次香供奉,寓意保佑家里面五谷丰登,来年庄稼有好收成,全家人丰衣足食,年年有余。

而到了正月初三就要把灶神爷送走。

4、江浙 接迎灶神 开井 在江浙嘉兴、湖州,初三是被叫做“小年朝”,是接灶神日子,意为迎接灶君自天上回归。

在杭州旧时候,初三需要进行“开井”仪式。

古人初一初二的时候,让劳累一年的井绳休息,就用红纸条把井口封住,大家不能取井水。

初三这一天要举行一个很特殊的仪式,把封条揭去。

5、闽南 竹竿舞 在福建闽南漳浦,在初三当地的畲族同胞会用喜庆的竹竿舞来迎接八方来客。

当地从初三开始,用这种载歌载舞的方式来庆祝新年。

因为在闽南初一是要互相拜年,初二是女婿日,女儿女婿都要回娘家,所以畲族人非常好客,他们从初三开使用这样的竹竿舞表达欢乐的心情。

正月初一到十五都是什么日子

正月初一到十五的日子是:初一拜年、初二拜神、初三烧门神纸、初四迎神接神、初五送穷、初六启市、初七熏天、初八顺星、初九拜天公、初十设开灯酒宴、十一招待女婿及女儿、十二搭灯棚、十三、十四舞狮、十五、闹元宵。

1、正月初一

正月初一迎新岁,拜岁。

早上各家焚香致礼,敬天地、祭列祖,拜岁神。

然后依次给尊长拜年,继而同族亲友互致祝贺。

传统习俗:开门炮仗、拜岁、祈年、拜年、占岁、聚财。

2、正月初二

大年初二是开年日,早上拜祭天地神灵,祭礼完毕,烧炮、烧纸宝,然后吃"开年饭"。

这餐"开年饭"一般备发菜、生菜、鱼等,意在取其生财利路之意。

这天出嫁的女儿回娘家,要夫婿同行,所以俗称“迎婿日”。

回娘家的女儿必须携带一些礼品和红包,分给娘家的小孩,并且在娘家吃午饭,但必须在晚饭前赶回婆家。

《占书》中说,正月初二是“狗日”。

传统习俗:拜神,开年饭等。

3、正月初三

大年初三又称赤狗日,与“赤口”同音,通常不会外出拜年。

传统习俗:烧门神纸。

4、正月初四

大年初四传说是女娲造羊的日子,故称“羊日”。

也是恭迎灶神回民间的日子,有“送神早,接神迟”之说。

传统习俗:迎神接神、接五路、吃折罗、扔穷。

5、正月初五

正月初五,按民间习俗是五路财神的生日,因此要迎接财神进家,保佑自家新的一年财源滚滚、年年有余。

传统习俗:祭财神(南方)、送穷、开市。

6、正月初六

正月初六是“马日”,叫六六大顺。

初五刚把财神迎进门,初六就要送走穷神。

“送穷”,其意是祭送穷鬼、穷神,是汉族民间一种很有特色的岁时风俗。

传统习俗:送穷、启市。

7、正月初七

传说这天是人类的诞辰日,即人的生日,民间曾把这天叫做“人日”“人日节”或“人胜节”。

作为古老节日,“人日”在我国至少已有2000年以上的历史。

传统习俗:熏天、吃七宝羹、送火神。

8、正月初八

正月初八谷日,传说是谷子的生日,制小灯燃而祭之,也叫顺星节,为众星下界之日,天空星斗出得最全。

传统习俗:顺星、游神、做斋头、放生祈福。

9、正月初九

正月初九是天日,俗称“天公生”,传说此日为玉皇大帝的诞辰,要举行祭典以表庆贺。

主要习俗有祭玉皇、道观斋天等,祈求新的一年风调雨顺、平安健康。

传统习俗:拜天公。

10、正月初十

正月初十,南方部分地区有开灯的习俗,设开灯酒宴。

传统习俗:设开灯酒宴。

11、正月十一

正月十一还是“子婿日”,是岳父宴请女婿的日子。

初九庆祝“天公生日”剩下的食物,除了在初十吃了一天外,还剩下很多,就在十一这天用来请子婿吃饭,娘家也不必再因此破费了。

传统习俗:招待女婿及女儿。

12、正月十二

从这天开始家里将会买灯笼,搭灯棚。

民间俗称“十二搭灯棚”。

意思是元宵节将近,村庄中的管事人从这一天开始就要召集能工巧匠和青壮年准备花灯,做元宵赏灯的各种准备工作。

传统习俗:搭灯棚、花灯酒会、做斋头、做醮、标炮。

13、正月十三、十四。

正月十三、十四,舞狮、飘色、游神、逛庙会。

有传说正月十三是“灯头生日”,民间在这一天要在厨灶下点灯,称为“点灶灯”。

其实是因为正月十五闹花灯的日子临近了,各家都试点制好的灯,才被说为“灯头”之日。

传统习俗:舞狮、飘色、游神、逛庙会。

14、正月十五

正月十五元宵节是我国主要的传统节日,也叫元夕、元夜,又称上元节,因为这是新年第一个月圆夜。

元宵节习俗自古以来就以热闹喜庆的观灯习俗为主。

发展至今,燃放烟花也是元宵节主要习俗之一。

而“元宵”作为食品,在中国也由来已久。

宋代,民间即流行一种元宵节吃的新奇食品。

这种食品,最早叫“浮元子”后称“元宵”,生意人还美其名曰“元宝”。

元宵即"汤圆"有团圆美满之意。

传统习俗:赏灯、游灯、押舟、烧炮、烧烟花、采青、闹元宵。