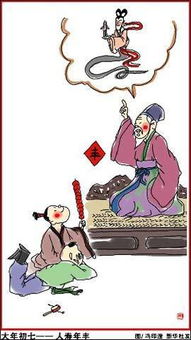

初七吃面是哪里的风俗,初七吃面的传统习俗:地方风味的呈现与文化内涵的解读

初七吃面是中国的风俗,特别是在“人日节”这个传统节日中,人们会选择吃面条来庆祝。这个习俗源于古人对生命的敬畏和祈福纳吉的愿景。在选择吃的“面”时,也是有讲究的。大家会选择又长又薄的面食用,因为薄的意思是瘦,而瘦与寿同音。老人在初七吃面,寓意长命百岁;大人在初七吃面,寓意身体健康;小孩在初七吃面,寓意健健康康成长。另外吃长寿面,还有另外一个意思,那就是用面条,绊住岁月的脚步,让岁月停下来,让时间慢下来,这样人自然就长寿了,以此来表达人们在农历新年的祈福与愿景。

在中国的传统文化中,节日和庆典都与特定的食品相关联。除了初七吃面外,还有许多其他的节日食品,如春节吃饺子、元宵节吃汤圆、端午节吃粽子等。这些食品不仅仅是美食,更是一种文化传承和民俗表达。通过品尝这些节日食品,人们不仅可以满足味蕾,还能够感受到浓郁的文化氛围和亲情纽带。

初七吃面是中国传统文化中的一种重要习俗,代表着人们对生命的珍视和对未来的美好愿景。无论在城市还是乡村,人们都会在这一天吃一碗面条,用美食来庆祝节日,表达对生命的热爱和对幸福的追求。

初七吃面的传统习俗:地方风味的呈现与文化内涵的解读

初七吃面,这一独特的传统习俗在中国各地都有所体现,它不仅代表着一种地方风味,更蕴含着丰富的文化内涵。本文将通过对初七吃面这一风俗的解读,带您领略中国地方文化的魅力。

一、初七吃面的历史渊源

初七吃面最早可以追溯到古代的农耕文化。在古代,人们通常以农耕为主要生产方式,而正月初七是一年中的第一个农忙日。在这一天,人们会通过吃面来庆祝丰收,并祈求新的一年五谷丰登。随着时间的推移,初七吃面逐渐演变成了一种地方风俗。

二、地方风味的呈现

初七吃面的传统习俗在不同地区有着不同的表现形式。在北方地区,人们通常会食用炸酱面、打卤面等拌面;而在南方地区,人们则更倾向于汤面,如阳春面、榨菜肉丝面等。这些不同的面食不仅具有独特的风味,也代表着各地的地方文化。

三、文化内涵的解读

1. 寓意吉祥:在初七吃面时,人们通常会放上一些寓意吉祥的食材,如鸡蛋、豆腐等。这些食材代表着人们对新一年的美好期许,希望家人平安健康、事业顺利。

2. 家庭团聚:在初七这一天,全家人会聚在一起吃面。这一习俗体现了中国传统文化中家庭团聚的重要性。通过共享美食,人们传递着亲情与关爱,也祈求家庭和睦、团圆美满。

3. 尊重传统:初七吃面这一习俗承载了中国悠久的农耕文化历史。人们在传承这一习俗的同时,也表达了对传统文化的尊重和传承。这有助于弘扬民族精神,增强文化自信。

4. 地方文化认同:初七吃面这一习俗也是地方文化认同的体现。通过品尝不同地区的面食,人们可以感受到不同地方的风味和文化特色,从而增进人们对地方文化的了解和认同。

四、现代意义

在现代社会中,初七吃面这一传统习俗仍然具有重要的意义。它不仅能让人们感受到浓郁的地方文化氛围,还能促进家庭和睦、增强社会凝聚力。品尝美味面食也能为人们的日常生活带来一份乐趣和享受。

初七吃面这一传统习俗承载了丰富的文化内涵和地方风味。它不仅寓意着吉祥如意、家庭团聚,还体现了人们对传统文化的尊重和传承。通过了解这一习俗背后的历史渊源和文化内涵,我们能够更好地理解中国地方文化的独特魅力。让我们一起在初七这一天品尝美味的面食,感受中国传统文化的深厚底蕴!