春节特辑闽南人的春节风俗习惯,满满的文化底蕴和年味!

闽南人春节风俗习惯,有初一不扫地,不汲水(不能做任何工作),不动针线,不洗衣,不讨债。

正月初一不能拜年,最忌讳“倒头拜年”。即不能从妇女睡的床下拜年。若有拜年对象,必须隔一天拜年。

正月初二,亲眷晚辈互相串门拜年,主客互敬贺年食品,主人并给以“压岁钱”。

正月初三为“穷鬼日”,不能到别人家拜年。

正月初四,为“开年假”,多数商店开门营业。

正月初五“破五”,民间有“送穷神”、“接财神”等习俗。

正月初六上灯,下灯。“灯”在此作“丁”解,所谓“添丁进口”,故上灯、下灯均有祝生男孩的含意。

正月初七“人日”,有吃“七样菜”的习俗。即芥菜(谐音“久财”)、芹菜(谐音“勤快”)、蒜苗(谐音“算有”)、春菜(谐音“春齐”)、韭菜(谐音“久连”)、生菜(谐音“生财”)、萝卜菜(谐音“彩头”)。

正月初八“谷日”,传说是谷子的生日。但潮汕地区却把这一天当作穷鬼的生日。在这一天盛行吃擂茶和金银饭,并把米、饭放在供桌上祭奠一番后才煮成金银饭。

正月初九为“天公生”。古人认为这一天天上的玉皇大帝诞辰,要举行隆重的祭拜仪式。

正月初十为“石头生日”,这一天凡磨、碾等石制工具都不能动,甚至要祭祀石头。

正月十五元宵节又称“上元节”,吃元宵,看花灯。

春节特辑闽南人的春节风俗习惯,满满的文化底蕴和年味!

春节,是中国传统的重要节日之一,而在闽南地区,这个节日更是充满了浓厚的地域特色和丰富的文化内涵。今天,我们就来一起探讨一下闽南人的春节风俗习惯,感受那些蕴含在节日中的文化底蕴和年味。

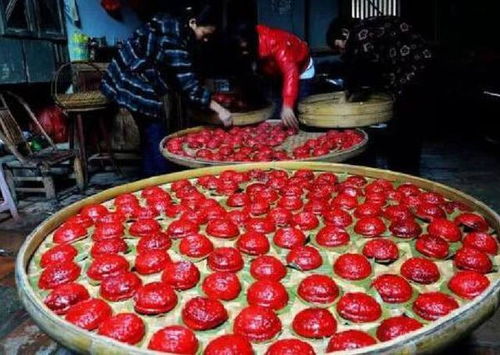

一、独特的年节食品

在闽南地区,春节期间有着许多独特的年节食品。其中,最为著名的就是“红龟粿”。这是一种用糯米粉制成的红色龟形状的糕点,通常会在龟甲部位印上“寿”字,寓意着长寿吉祥。还有“发糕”、“粽子”、“糍粑”等传统食品,这些食品不仅口感独特,而且寓意着吉祥如意、五谷丰登。

二、丰富多彩的民俗活动

在闽南地区,春节期间有着丰富多彩的民俗活动。其中,最为著名的就是舞龙舞狮表演。这种表演通常会在春节期间进行,寓意着驱邪避祟、迎接吉祥。还有踩高跷、打太平鼓等传统民俗表演,这些表演不仅让人们感受到节日的喜庆氛围,也传承了闽南地区的传统文化。

三、独特的年节习俗

在闽南地区,春节期间还有许多独特的年节习俗。其中,最为著名的就是“拜年”。在拜年期间,人们会互相拜年祝福,祈求新的一年平安吉祥、事业有成。还有“压岁钱”、“放烟花爆竹”等传统习俗,这些习俗不仅让人们感受到浓浓的亲情和友情,也寓意着辞旧迎新、迎接新一年的到来。

四、总结

闽南人的春节风俗习惯是中华民族传统文化的重要组成部分。通过这些独特的年节食品、丰富多彩的民俗活动以及独特的年节习俗,我们不仅可以感受到浓厚的文化底蕴和年味,也可以更好地了解和传承中华民族的传统文化。

在这个春节期间,让我们一起品味闽南地区的独特文化魅力,共同传承和发扬中华民族的优秀传统文化!